沼津宿

| ・ | 黄瀬川を越えて |

| ・ | 黒瀬の渡し |

| ・ | 沼津宿から |

| ・ |

浮島沼へ |

| ・ | 原宿にて |

| ・ | 沼津城とその周辺 |

| ・ | 沼津の史跡と年表 |

| ・ | 街道の様子 |

| ・ | 庶民の旅 |

| ・ | 東海道の浮世絵 |

| 東海道53次 沼津宿 浮島沼 田方平野 |

| |

~浮島沼の成り立ち~

浮世絵でみる東海道の古今 沼津宿

(黄瀬川の砂と富士川の砂)

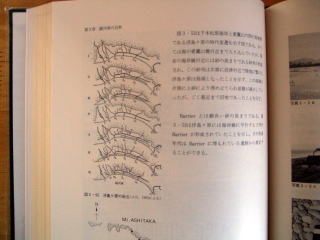

| 千本松原がどこまで続いているのかを確かめるために、先日海沿いの道を沼津市から富士市まで行ってみた。驚いたことに松林はずっと続いており、田子の浦港の先まで、つまりほぼ富士川河口まで延々と松が立ち並んでいたのだ。このことは富士市から沼津市に掛けての一帯が富士川の砂礫によって形成された事を示している。 ところで、一万年程前の沼津は、その殆どが海(駿河湾)だったらしい。沼津市だけでなく、現在の三島市、清水町、韮山辺りまで駿河湾が広がっていたそうだ。それが黄瀬川からの砂礫で埋められて田方平野が生まれたとのこと。砂礫の多さでは狩野川に比べ黄瀬川のほうが圧倒的に多いそうで、それは現在の狩野川が蛇行して西側の沼津アルプスに圧迫されていることや、同様に箱根・伊豆山麓へ圧迫されて南走する大場川がJターンして狩野川に合流する走行や地形(沖積低地)からも想像できる。 富士山から流れた溶岩(三島溶岩流)は黄瀬川に削られて砂礫となり、扇状地(三島扇状地)や柿田川湧水群を形成している。さらに黄瀬川は南下して田方平野を埋設し,狩野川中流域の河川勾配を平坦化した。この事は狩野川台風の被害増大の一因になったと考えられており、災害防止のため狩野川放水路が設けられている。 また三島扇状地の西方では浮島沼の東側を埋設して、海岸にまで広がる一帯(現在の沼津市街地)に広い三角州(狩野川三角州)を形成している。 一方、富士川からの多量の砂礫は駿河湾の西風と沿岸流(潮流)に運ばれ、富士川河口から沼津市の御用邸公園前までの広大な砂州を形成した。 沼津城のあった場所(現在の沼津市大手町辺り)には島があり、その周囲で黄瀬川の砂と富士川の砂がぶつかり合い、浮島沼は閉鎖され駿河湾から分離されたと考えられる。その後も両者はせめぎ合い、狩野川河口を形成し続けているのだ。 駿河湾から分離された浮島沼は、富士山や愛鷹山からの小河川により真水になり沼地化していった。 沼地は一般的に、陸にある窪地に水が溜まったり川が堰き止められて出来るそうだが、浮島沼のように海から沼地が出来るのは珍しいケースのようだ。 |

|||

沼津市史・自然環境 |

|||